同志社大学で実現する自己成長

同志社大学ではさまざまな研修制度を通して自己成長を実現できます。このコンテンツでは、豊富な研修制度のうち、国外において業務に関する調査研究に専念する「在外研修」を経験した職員にインタビュー。研修を通じた職員のスキルアップを紹介します。

2009年に同志社大学に入職。今出川校地施設課、情報企画課、高等研究教育課など複数の部署での業務を経て、2024年5月より学生支援機構 学生生活課にて勤務。現在の部署では今出川奨学・生活係長として奨学金事務や福利厚生施設、寮の運営に関する業務にあたる。

※組織名称は在籍当時のものです。

在外研修を修了した

学生支援機構 学生生活課

椙尾 直輝(スギオ ナオキ)さん

専任職員に一定の期間、国外において業務に関する調査研究に専念する機会を与え、大学職員としての資質の向上に資することを目的とした研修です。在職3年以上の専任職員を対象とし、研修期間は原則1カ月以上3カ月以内となっています。研修課題・期間・目的・内容・行先はすべて自己設計となっており、学内会議を経て派遣者を決定します。

担当業務や関心のある分野から、解決すべき課題や深堀したいテーマを選定、研修課題・目的・行先等を自身で設計し、申請します。

申請後、選考委員に対して動機や行先をはじめ在外研修を希望する理由や目的等をプレゼンテーション。学内会議にて計画の妥当性や期待される成果などが総合的に審議され、学長の承認を得て研修がスタートします。

事前に立てた調査計画に従い渡航、現地での情報収集、インタビューなどを実施しながら、設定した研修課題を着実に進めます。調査の進捗は適宜記録し、後の報告書作成や発表に備えます。

研修期間中は、1週間ごとに大学へ週次報告書を提出し、進捗報告を行うことで、大学は、研修員の調査が予定通り進んでいるか、問題が発生していないかを確認します。なお、渡航費や滞在費等が規程に基づき支給されます。

帰国後3カ月以内に調査結果を取りまとめて課題や今後の展望を含めた報告書を作成します。報告書をもとに学内の報告会(オフタイム研修)にて、研修成果を発表します。発表者は聴講者からのフィードバックを受け、自身の今後の学習やキャリアにどう活かせるかを振り返ります。また、聴講者も研修プログラムの意義や効果を実感でき、学びを深める機会となります。

STEP01

研修で訪れた、ベルギーにあるダイキンヨーロッパ社

私が在外研修への参加を意識しだしたのは、高等研究教育課(現 高等研究教育院事務室)で勤務していた時でした。在職3年以上の職員であれば誰でも挑戦できる公募型の研修であったことと、今のキャリアを継続しながら最長3カ月という長期にわたって海外で見識を深められると思い、せっかくの機会だからと思い切って応募を決めました。特に語学力に自信があるわけではなく、海外での長期滞在に不安もありましたが、業務で関わっていた「新島塾」という学部横断型の教育プログラムで意欲的に活動する学生たちの姿に触発されたのがきっかけになりました。新島塾は学生が所属学部の分野を超えて幅広い知識とリーダーの素養を身につける正課外のプログラムなのですが、高い志を持って積極的に知見を広めていく彼らの姿勢を目の当たりにし、「自分も挑戦してみよう」という気持ちが湧いてきたのです。

研修のテーマ設定は、日々の業務を通じて芽生えた問題意識を基に構想しました。業務では多くの大学院生、特に博士後期課程学生と関わる機会が多くあったのですが、彼らのほとんどが学位取得後のキャリアについて思い悩んでいました。そして留学生から海外の状況を聞いているうちに、この問題が特に日本で顕著なのではないかと感じるようになりました。そこで「博士課程学生の企業でのキャリアパス拡大に関する考察」をテーマに掲げ、海外での博士人材の就職状況を調査するべく、在外研修を計画しました。

STEP02

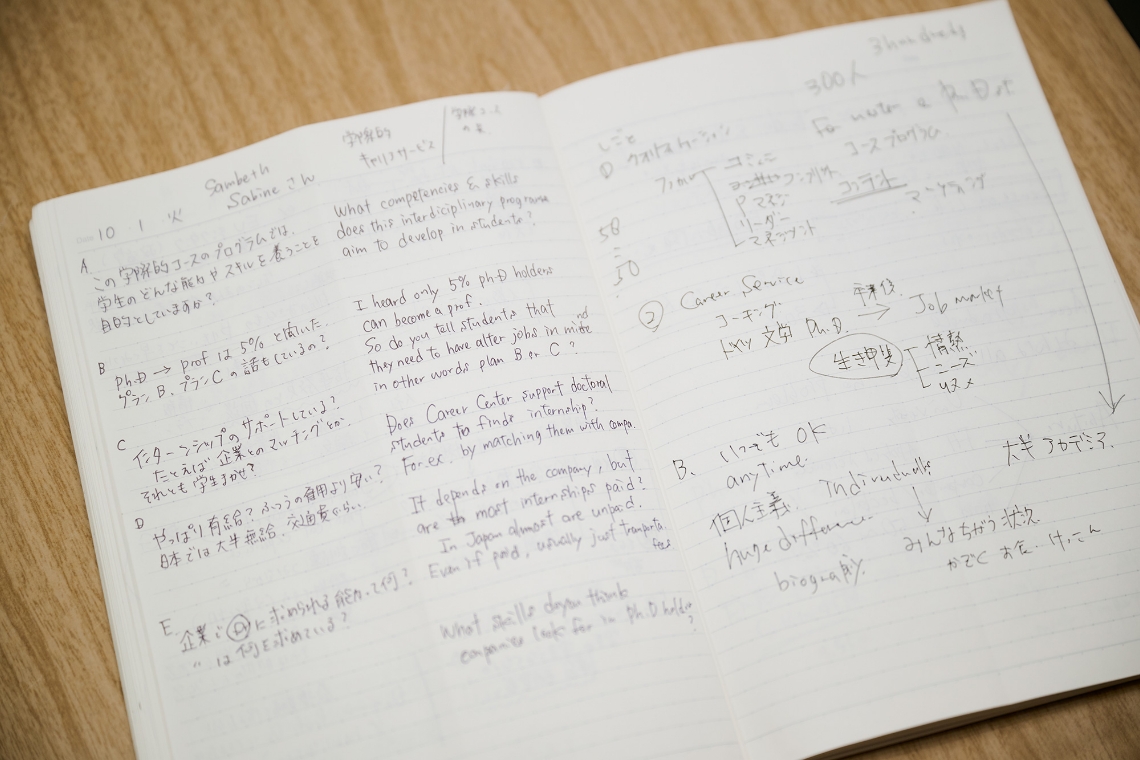

ヒアリングに使用したノート。左ページに書き込んだ事前質問を聞きながら、右ページに会話の内容をメモしていった

研修先の企業や大学へのアポイントメントは、それまで業務で関わった同志社大学の教員や企業の方々を通じて一つ一つアプローチしていきました。研修用に用意された筋道があるわけではないため、訪問先の調整は一筋縄ではいきませんでしたが、これまでの業務で培ったつながりやノウハウを生かしながら新しい経験を積んでいきました。そして、最終的に計画はトルコ・ベルギー・チェコ・スロベニア・ドイツの5カ国の各大学と企業を調査して回る3カ月の大規模なものとなりました。

渡航先では現地の大学を訪問して就職状況や就職活動の仕組みをヒアリングしたり、研究機関で政府の最新統計資料を見せてもらったりなど、現地の大学院生の実態をさまざまな視点から調査。最初は慣れない英語でのコミュニケーションに苦戦し、思うような回答が得られず苦心する日々もありました。しかし、「日本ではこういった状況なのですが、この国ではどうですか?」と具体的に自国の課題を共有して目的の回答を引き出せるよう工夫したり、相手からの質問にもすぐ答えられるよう周到に準備したりと、試行錯誤を繰り返すことで的確なヒアリングが行えるようになりました。日本では、大学院生の就職難は広く知られており、危機感を持つ関係者も多くいます。しかし、これは世界規模で見ればアジア圏の一つの国の問題にすぎず、国ごとにさまざまな固有の事情を持っていることに気づかされました。5つの国を巡る中で、日本の大学が置かれている状況を世界規模で捉えようとする視点が得られたのも、こうした経験のおかげだと感じています。また、調査活動を続ける中では予想外の出来事も経験しました。トルコでは現地大学の関係者のコネクションを通じて大使館を訪問できることになったのです。文部科学省から外務省に出向している方からお話を聞く機会にも恵まれ、両国の教育システムの違いについて理解を深めることができました。このような思いもよらない偶然の出会いや経験から、新たな視座を得て、自らの思考の幅が広がったと感じています。

STEP03

研修を終えて帰国した後は、2024年12月末に全職員向けの報告会(オフタイム研修)を実施。調査結果と渡航を経て感じた視点や気づきを職員に共有しました。この経験を通じて、日本の大学システムの良さを再認識すると同時に、新しいことへのチャレンジ精神の重要性を実感しました。特に強く感じたのは、「前例がない」という理由で躊躇するのではなく、一度やってみて、もしうまくいかなければ他の方法を考えればいいという柔軟な発想の大切さです。海外の大学や企業の積極的な姿勢を目の当たりにし、自分自身も新しいアイデアにチャレンジしていく姿勢が重要だと感じるようになりました。この研修経験は、私自身のキャリアにも大きな影響を与えたと感じています。より広い視野で業務に取り組むようになり、国際的な視点から大学の課題を考えられるようになりました。今は学生の海外インターンシップの機会を増やすための新しいプログラムの提案や、海外大学とのより深い連携を模索するなど、具体的なアクションにつなげていきたいと考えています。少子化の進む日本で大学入学者数が減少傾向にある今、大学を存続させていくためにはこれまで以上に創造性と挑戦するマインドが求められると思います。この海外研修は、そんな未来を切り拓くための貴重な機会となりました。今後もこの経験で得た学びを生かして大学全体の国際化と更なる革新に貢献していきたいと思います。

研修を通じて最も成長したのは「挑戦する力・問題解決能力」と「コミュニケーションスキル」です。海外での3カ月間では言語や文化の壁に直面しながら、自ら積極的にコミュニケーションを取る必要がありました。当初は英語での質問の組み立てや回答の引き出し方に苦労しましたが、徐々に効果的な聞き方を学び、深い議論ができるようになりました。また、予期せぬ問題に直面した際、自力で解決策を見出す能力も向上しました。例えば、急な予定変更や交通トラブルなどにも柔軟に対応できるように。この経験を通じて、新しい環境や課題に対する挑戦心が芽生え、問題解決に向けた創造的なアプローチを身につけることができました。

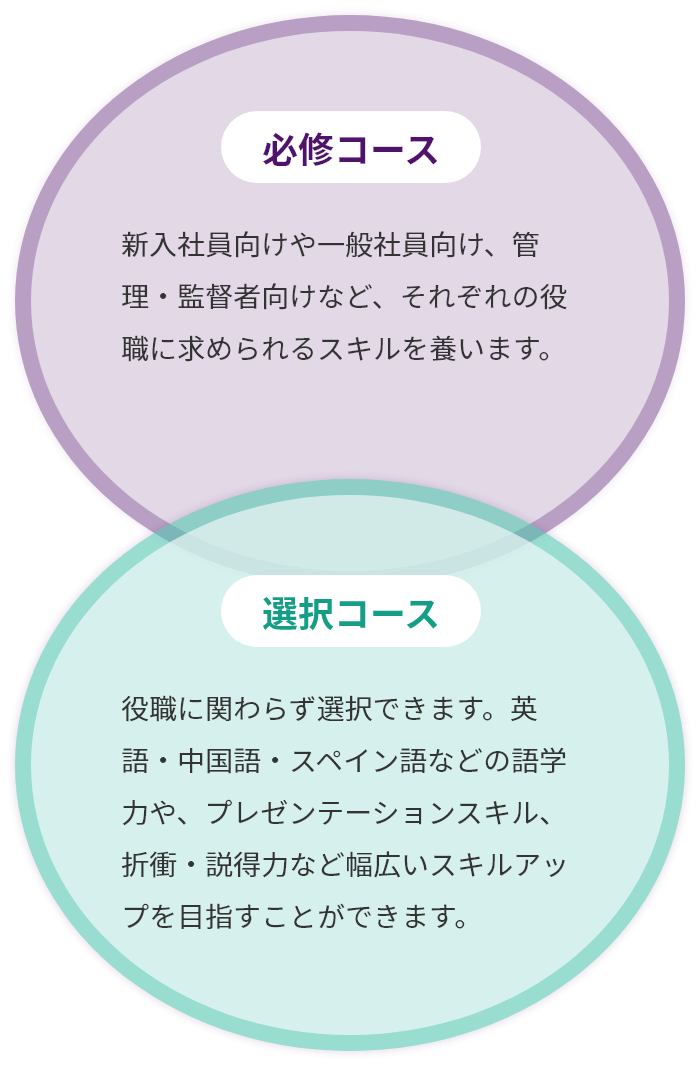

同志社大学の研修制度には、主に職員全員が受ける必修コースと、希望者が選択できる選択コースの2種類があります。